「追悼サイト」というネット墓の誕生

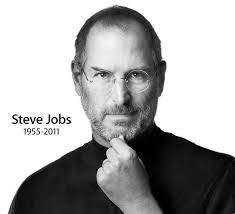

2011年10月5日、アップル社の共同創業者、スティーブ・ジョブズ氏が56歳の若さで亡くなりました。社葬は行われず、葬儀は家族で小さく行われました。その早すぎる死は世界に衝撃を与え、アップル社が用意したメールアドレス「[email protected]」には、100万通以上のメッセージが届き、追悼サイトページ「Remembering Steve(スティーブを覚えている)」に掲示されました。

「追悼サイト」サービスは、このグローバルな「追悼体験」を契機として、ユーザー数が飛躍的に拡大したと言われます。多くの革新的な製品、サービス、ビジネスモデルを創造した不世出の起業家は、その最期においても、新たな葬儀のモデルを提示したのです

葬儀カルチャーのグローバル化

米国では、1990年代〜2000年代までは、葬儀には多くの人が参列していたと言います。ところが、ある時期から、高齢化が進み、病院で最期を迎える人が増え、地域や職場との関係が薄れることなどで、葬儀の規模が小さくなりました。 さらに、インターネットの普及により、「追悼サイト/ウェブ葬儀」サービスが本格的に提供されるようになる2010年代に入ると、葬儀は家族など少人数で行い、以前は葬儀に参列していた人に、専用のウェブサイトを案内することが増えました。

振り返って日本では、1990年代までの職場や地域の葬儀では、多くの人が手伝いに集まり、皆で参列していました。しかし、最近では、家族だけで小さく葬儀を行う「家族葬」が一般化し、親族以外の葬儀に参列することは少なくなりました。 そして今、COVID-19の影響もあり、急速に「規模」を縮小していることです

平成の30年の間に、長く安定していた日本の葬儀業界に、3つの大きな波が押し寄せました。

「第1の波」は、2000年頃から始まった自宅葬から会館葬へのシフトです。それまで葬儀は自宅で行うものでした。しかし、ご家族の高齢化などにより準備ができなくなり、各地で新設された葬儀会館で行うようになりました。

「第2の波」は、2010年頃からの一般葬から家族葬へのシフトです。高齢化などにより地域や職場とのつながりが薄れていたところに、リーマンショックや東日本大震災による景気低迷が重なり、「家族葬」というネーミングの良さもあり、葬儀を小さくする流れが進みました。

「第3の波」は、2015年頃から急速に拡大した、ネット葬儀仲介による、価格の透明化、低価格化です。従来、葬儀価格は事前の交渉がしにくいため不透明でした。しかし、インターネットによる価格比較や葬儀のパッケージ化により、一般の商品やサービスと同じようになりました。

「第4の波」の示唆するもの

時代は今、日本の葬儀には、これまでになく大きな「第4の波」が起ころうとしています。この波は、平成の3つの波のように、単独の波ではなく、複数の動きが相互に連携して、大きなうねりになるような波です。相互連携する動きは、下記のワンストップショッピング、セルフサーブ、コンタクトレスの3つです。

1)ワンストップショッピング: これまで、葬儀、終活、相続、資産運用、介護などは、別個の専門家からサービスが提供されていました。それらが「つながり/連携」していく流れです。すでにイオンのような大手やインターネット企業が、ネット葬儀仲介という形でこの分野に参入しており、この延長線上の動きが加速します。

2)セルフサーブ:終活として「自分や家族で準備する」時代の到来です。以前は、葬儀は残された家族が行うものでした。今後は、高齢者の単身世帯化、お子さんのいない家庭の増加、「終活」の一般化などにより、自分の葬儀を自分で準備する時代になります。

3)コンタクトレス:「追悼サイト/ウェブ葬儀」などに代表される、新しいテクノロジーの活用により想いを人が移動なく伝える技術です。AI/IoTなどが、社会を大きく変えることが予想されて、この変化は、葬儀においても例外ではなく、まったく新しいサービスが提供される可能性があります

まとめ

2025年には、団塊の世代が後期高齢者となり、日本の超高齢化社会における正念場を迎えます。葬儀の「第4の波」が起こる中で、人口が減り、医療・介護などの社会保障費が急増します。この時代においても、葬儀は、誰もが必ず迎える人生最後の重要なイベントです。「家族まかせにできない」という、葬儀の差し迫る現実を見ると、人生100年時代は、「一人一人が作り上げていくもの」をエンディング業者がサポートする形態が、今後のビジネスモデルになると予想します