この追悼サイトは、 川合 小梅(江戸時代後期~明治の画家、「小梅日記」で知られる)さまのために作成されました。

享年85歳 、誕生日 1804年11月1日、命日 1889年11月2日

注:誕生日は不明につき仮定です。

※ 川合さんへのメッセージ投稿や、思いでの共有はサインインで可能になります。

川合小梅(かわい こうめ、1804年(文化元年11月)- 1889年(明治22年)11月2日)は、江戸後期から明治時代の画家。16歳から長期に渡り書き続けた日記が、後に小梅日記として出版された。

春川からは漢学、辰子からは和歌を学んだ。また、絵を画師松亭に学んだ後、野呂介石の門弟である野際白雪に師事する[2]。

1819年(文政2年)に川合家に養子として迎えられた梅本修(紀州藩士梅本五兵衛の子、通称は豹蔵。号は梅所。後に川合梅所は紀州藩校の学習館の督学(学長)となる)と16歳で結婚した。この頃より、日記を書き始める。

1833年(天保4年)には、30歳で息子の岩一郎(靖之、雄輔。後に教師となる)を出産した [3][4]。

1889年(明治22年)11月2日没。墓所は和歌山県和歌山市新堀東の妙宣寺 [5]。

86歳で亡くなるまで、70年間に渡り日記を書き残した。小梅は日記のほかにも、花鳥画や人物画などの文人画を多く残している[5]。

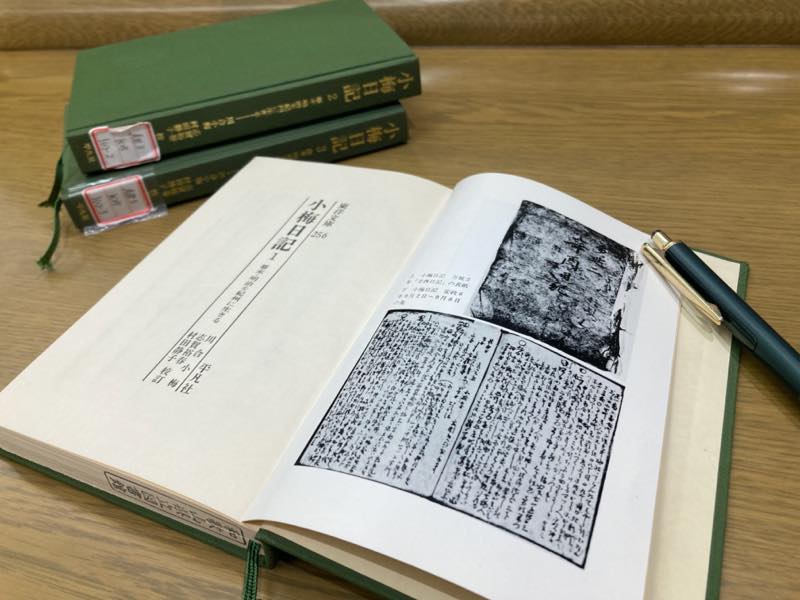

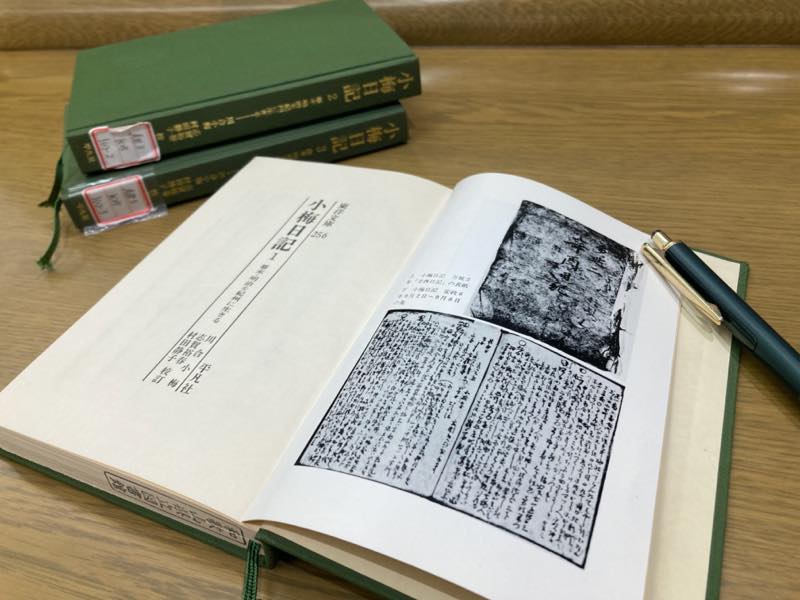

日記原本は、いくつかの散逸はあるが和歌山県立図書館に保存されており、これを底本に1849年(嘉永2年)から1884年(明治18年)までの日記が『小梅日記』として刊行された[2] [4]。

2012年8月1日には小梅日記を楽しむ会より、日記の一部を抜粋した絵本 『小梅さんの日記』が発行され、和歌山市内の小中学校に配布及び、図書館へ寄贈された[7]。この絵本では家族や友人と潮干狩りを楽しんだエピソードや安政の大地震の体験談などが絵日記風に記されている[8]。

明治維新前後の和歌山城下の暮らしをつづった「小梅日記」の著者・川合小梅(1804~89年)の魅力に迫った米国研究者の書籍が出版された。今年生誕220年、没後135年となる小梅が海外でも注目されている証しで、関係者は「小梅が世界へ飛び出した」と喜んでいる。(竹内涼)

小梅は紀州藩士の娘として生まれ、紀州藩校の校長の妻となった。結婚した16歳の頃から亡くなるまでの約70年間、ほぼ毎日、日記をつけていたという。

日記の内容は、坂本龍馬の暗殺や黒船来航といった歴史的な出来事から、日々の食事や天気まで多岐にわたる。原本の一部は県立図書館(和歌山市)に保管されている。激動の時代を武家の女性がどう生きたかを垣間見られる資料で、歴史的価値も高い。

書籍は昨年12月、米デューク大のサイモン・パートナー教授(日本近世・近代史)が出版した。タイトルは「KOUME’S WORLD」。全編英語で、日記の内容を時系列順にまとめ、男女格差が大きかった時代で現代的な考えを持った女性として小梅を評価している。小梅が画家として活躍したことにも注目している。

パートナー教授は国際日本文化研究センター(京都市)での勤務経験を持つ。維新前後の庶民の暮らしに関心を寄せており、研究の過程で小梅日記に巡り合ったという。

小梅の普及活動に取り組む市民団体「小梅日記を楽しむ会」の案内で2017年に和歌山城下などのゆかりの地を取材。その成果も盛り込まれている。

中村純子会長(73)は「小梅は絵や詩などいろんなことに挑戦した現代的な女性。英語で書かれているので、世界中の人が彼女を知るチャンスだ」と喜ぶ。辻健副会長(80)も「小梅が世界に飛び出したことはうれしい。小梅の人生がドラマになるなどして、知名度が高まることを願っている」と期待する。県立図書館は貸し出しを検討している。

『小梅日記』は小梅のひ孫、志賀裕春氏が10年以上をかけて現代文に直したものに東京大学史料編纂所の専門家が手を加え、平凡社から出版されています

※注:このサイトは、川合小梅に関連した書きかけのものです。 内容について加筆・訂正などをしてくださる協力者を求めています 作成者拝

享年85歳 、誕生日 1804年11月1日、命日 1889年11月2日

注:誕生日は不明につき仮定です。

※ 川合さんへのメッセージ投稿や、思いでの共有はサインインで可能になります。

川合小梅(かわい こうめ、1804年(文化元年11月)- 1889年(明治22年)11月2日)は、江戸後期から明治時代の画家。16歳から長期に渡り書き続けた日記が、後に小梅日記として出版された。

人物[編集]

1804年(文化元年11月[1])に紀州藩校の学習館の助教である川合鼎と、その妻(辰子)の間に生まれる。小梅が5歳の頃に鼎が病死してからは、祖父である川合春川(名は衡(こう)宇は丈平)と辰子に養育された。春川からは漢学、辰子からは和歌を学んだ。また、絵を画師松亭に学んだ後、野呂介石の門弟である野際白雪に師事する[2]。

1819年(文政2年)に川合家に養子として迎えられた梅本修(紀州藩士梅本五兵衛の子、通称は豹蔵。号は梅所。後に川合梅所は紀州藩校の学習館の督学(学長)となる)と16歳で結婚した。この頃より、日記を書き始める。

1833年(天保4年)には、30歳で息子の岩一郎(靖之、雄輔。後に教師となる)を出産した [3][4]。

1889年(明治22年)11月2日没。墓所は和歌山県和歌山市新堀東の妙宣寺 [5]。

86歳で亡くなるまで、70年間に渡り日記を書き残した。小梅は日記のほかにも、花鳥画や人物画などの文人画を多く残している[5]。

著作[編集]

小梅日記[編集]

幕末から明治にかけて書かれた小梅の日記は幕末当時の生活や動乱、明治維新後の士族の暮らしぶりを知るための貴重な史料となっている[6]。日記原本は、いくつかの散逸はあるが和歌山県立図書館に保存されており、これを底本に1849年(嘉永2年)から1884年(明治18年)までの日記が『小梅日記』として刊行された[2] [4]。

2012年8月1日には小梅日記を楽しむ会より、日記の一部を抜粋した絵本 『小梅さんの日記』が発行され、和歌山市内の小中学校に配布及び、図書館へ寄贈された[7]。この絵本では家族や友人と潮干狩りを楽しんだエピソードや安政の大地震の体験談などが絵日記風に記されている[8]。

絵画[編集]

その他[編集]

川合小梅の子孫により、和歌山県立文書館(和歌山市西高松)へ小梅筆の写本28冊が寄託された。その内の『雑記』9冊には、日記の下書きや絵画に関する写し、伊達千広が粛正された当時の噂や俗謡などが含まれている[11]。明治維新前後の和歌山城下の暮らしをつづった「小梅日記」の著者・川合小梅(1804~89年)の魅力に迫った米国研究者の書籍が出版された。今年生誕220年、没後135年となる小梅が海外でも注目されている証しで、関係者は「小梅が世界へ飛び出した」と喜んでいる。(竹内涼)

小梅は紀州藩士の娘として生まれ、紀州藩校の校長の妻となった。結婚した16歳の頃から亡くなるまでの約70年間、ほぼ毎日、日記をつけていたという。

日記の内容は、坂本龍馬の暗殺や黒船来航といった歴史的な出来事から、日々の食事や天気まで多岐にわたる。原本の一部は県立図書館(和歌山市)に保管されている。激動の時代を武家の女性がどう生きたかを垣間見られる資料で、歴史的価値も高い。

書籍は昨年12月、米デューク大のサイモン・パートナー教授(日本近世・近代史)が出版した。タイトルは「KOUME’S WORLD」。全編英語で、日記の内容を時系列順にまとめ、男女格差が大きかった時代で現代的な考えを持った女性として小梅を評価している。小梅が画家として活躍したことにも注目している。

パートナー教授は国際日本文化研究センター(京都市)での勤務経験を持つ。維新前後の庶民の暮らしに関心を寄せており、研究の過程で小梅日記に巡り合ったという。

小梅の普及活動に取り組む市民団体「小梅日記を楽しむ会」の案内で2017年に和歌山城下などのゆかりの地を取材。その成果も盛り込まれている。

中村純子会長(73)は「小梅は絵や詩などいろんなことに挑戦した現代的な女性。英語で書かれているので、世界中の人が彼女を知るチャンスだ」と喜ぶ。辻健副会長(80)も「小梅が世界に飛び出したことはうれしい。小梅の人生がドラマになるなどして、知名度が高まることを願っている」と期待する。県立図書館は貸し出しを検討している。

『小梅日記』は小梅のひ孫、志賀裕春氏が10年以上をかけて現代文に直したものに東京大学史料編纂所の専門家が手を加え、平凡社から出版されています

※注:このサイトは、川合小梅に関連した書きかけのものです。 内容について加筆・訂正などをしてくださる協力者を求めています 作成者拝

メッセージの投稿

アルバム

報告