この追悼サイトは、 三島 由紀夫(小説家、代表作「潮騒」「金閣寺」「豊饒の海」など)さまのために作成されました。

享年45歳 、誕生日 1925年1月14日、命日 1970年11月25日

※ 三島さんへのメッセージ投稿や、思いでの共有はサインインで可能になります。

三島 由紀夫(みしま ゆきお、1925年〈大正14年〉1月14日 - 1970年〈昭和45年〉11月25日)は、日本の小説家、劇作家、随筆家、評論家、政治活動家。本名は平岡 公威(ひらおか きみたけ)[2][3]。

戦後の日本の文学界を代表する作家の一人であると同時に、ノーベル文学賞候補になるなど、日本語の枠を超え、日本国外においても広く認められた作家である[4][5][6]。『Esquire』誌の「世界の百人」に選ばれた初の日本人で、国際放送されたテレビ番組に初めて出演した日本人でもある[7]。

代表作は小説に『仮面の告白』『潮騒』『金閣寺』『鏡子の家』『憂国』『豊饒の海』など、戯曲に『近代能楽集』『鹿鳴館』『サド侯爵夫人』などがある。修辞に富んだ絢爛豪華で詩的な文体、古典劇を基調にした人工性・構築性にあふれる唯美的な作風が特徴である[8][9]。

名作・・潮騒

「伊勢湾に浮かぶ、歌島という世間から隔絶されたような小さな島。父親を戦争で亡くした18歳の青年、新治は漁師をしながら、貧しい家で母と弟と暮らしていた。ある日彼は、砂浜で見慣れない少女初江に出会う。

初江は村の有力者の娘であり、養女に出された後に島に戻ってきたばかり。恋を知らない新治は、初江の名前を聞くだけで鼓動が激しくなる自分の感情の正体が理解できずにいた。

その後何度か顔を合わせた新治と初江は、次第に互いの惹かれ合う気持ちの正体に気づき始める。そして嵐の日、廃屋の中でふたりは裸で抱き合い接吻を交わす。しかし初江は「今はいかん。私、あんたの嫁さんになることに決めたもの」と誓い、新治も道徳的に考え、ふたりはそれ以上の行為を行うことを抑えた。

新治のことを好いていた千代子が危機を感じ、初江の婿候補とされていた安夫に「ふたりは一線を越えた」と吹き込む。そして悪い噂は島中に広まり、初江は父親によって新治と会うことを禁止される。それでもふたりは恋を諦められない。

初江の父親は婿を試すために、新治と安夫を甲板見習いとして自分の所有する船に乗せる。船が沖縄で台風に遭遇した際に命がけで船を救った新治の気力が認められ、ふたりはついに結婚を許された。」

晩年は政治的な傾向を強め、陸上自衛隊に体験入隊し、民兵組織「楯の会」を結成。1970年(昭和45年)11月25日(水曜日)、楯の会隊員4名と共に自衛隊市ヶ谷駐屯地(現・防衛省本省)を訪れ東部方面総監を監禁。バルコニーで自衛隊員にクーデターを促す演説をしたのち、割腹自殺を遂げた。この一件は社会に大きな衝撃を与え、民族派から派生した新右翼を生み出すなど、国内の政治運動や文学界に大きな影響を与えた[10][11][12](詳細は「三島事件」を参照)。

満年齢と昭和の年数が一致し、その人生の節目や活躍が昭和時代の日本の興廃や盛衰の歴史的出来事と相まっているため、「昭和」と生涯を共にし、その時代の持つ問題点を鋭く照らした人物として語られることが多い[13][14][15][16]。

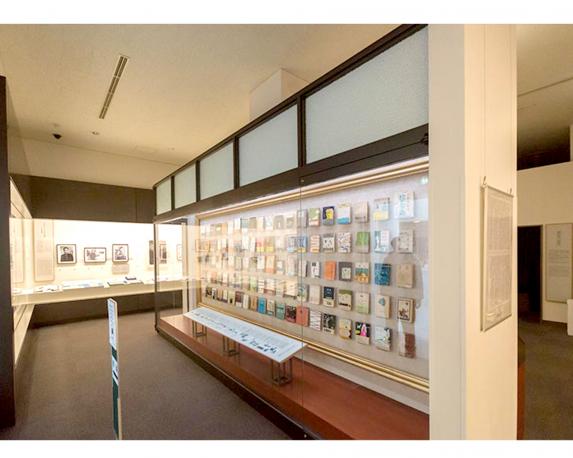

三島由紀夫文学館 山梨県南都留郡山中瑚村平野506-296

三島由紀夫文学館 山梨県南都留郡山中瑚村平野506-296

※注:このサイトは、三島由紀夫に関連した書きかけのものです。 内容について加筆・訂正などをしてくださる協力者を求めています 作成者拝

享年45歳 、誕生日 1925年1月14日、命日 1970年11月25日

※ 三島さんへのメッセージ投稿や、思いでの共有はサインインで可能になります。

三島 由紀夫(みしま ゆきお、1925年〈大正14年〉1月14日 - 1970年〈昭和45年〉11月25日)は、日本の小説家、劇作家、随筆家、評論家、政治活動家。本名は平岡 公威(ひらおか きみたけ)[2][3]。

戦後の日本の文学界を代表する作家の一人であると同時に、ノーベル文学賞候補になるなど、日本語の枠を超え、日本国外においても広く認められた作家である[4][5][6]。『Esquire』誌の「世界の百人」に選ばれた初の日本人で、国際放送されたテレビ番組に初めて出演した日本人でもある[7]。

代表作は小説に『仮面の告白』『潮騒』『金閣寺』『鏡子の家』『憂国』『豊饒の海』など、戯曲に『近代能楽集』『鹿鳴館』『サド侯爵夫人』などがある。修辞に富んだ絢爛豪華で詩的な文体、古典劇を基調にした人工性・構築性にあふれる唯美的な作風が特徴である[8][9]。

名作・・潮騒

「伊勢湾に浮かぶ、歌島という世間から隔絶されたような小さな島。父親を戦争で亡くした18歳の青年、新治は漁師をしながら、貧しい家で母と弟と暮らしていた。ある日彼は、砂浜で見慣れない少女初江に出会う。

初江は村の有力者の娘であり、養女に出された後に島に戻ってきたばかり。恋を知らない新治は、初江の名前を聞くだけで鼓動が激しくなる自分の感情の正体が理解できずにいた。

その後何度か顔を合わせた新治と初江は、次第に互いの惹かれ合う気持ちの正体に気づき始める。そして嵐の日、廃屋の中でふたりは裸で抱き合い接吻を交わす。しかし初江は「今はいかん。私、あんたの嫁さんになることに決めたもの」と誓い、新治も道徳的に考え、ふたりはそれ以上の行為を行うことを抑えた。

新治のことを好いていた千代子が危機を感じ、初江の婿候補とされていた安夫に「ふたりは一線を越えた」と吹き込む。そして悪い噂は島中に広まり、初江は父親によって新治と会うことを禁止される。それでもふたりは恋を諦められない。

初江の父親は婿を試すために、新治と安夫を甲板見習いとして自分の所有する船に乗せる。船が沖縄で台風に遭遇した際に命がけで船を救った新治の気力が認められ、ふたりはついに結婚を許された。」

晩年は政治的な傾向を強め、陸上自衛隊に体験入隊し、民兵組織「楯の会」を結成。1970年(昭和45年)11月25日(水曜日)、楯の会隊員4名と共に自衛隊市ヶ谷駐屯地(現・防衛省本省)を訪れ東部方面総監を監禁。バルコニーで自衛隊員にクーデターを促す演説をしたのち、割腹自殺を遂げた。この一件は社会に大きな衝撃を与え、民族派から派生した新右翼を生み出すなど、国内の政治運動や文学界に大きな影響を与えた[10][11][12](詳細は「三島事件」を参照)。

満年齢と昭和の年数が一致し、その人生の節目や活躍が昭和時代の日本の興廃や盛衰の歴史的出来事と相まっているため、「昭和」と生涯を共にし、その時代の持つ問題点を鋭く照らした人物として語られることが多い[13][14][15][16]。

長編小説[編集]

- 盗賊(1947年12月 - 1948年11月)

- 第1章(午前 1948年2月)

- 第2章(文學会議 1947年12月)

- 第3章(思潮 1948年3月)

- 第4章(文學会議 1948年10月)

- 第5章(新文學 1948年2月)

- 第6章(書き下ろし/真光社 1948年11月)

- 仮面の告白(書き下ろし/河出書房 1949年7月)

- 純白の夜(婦人公論 1950年1月-10月)◎◇

- 愛の渇き(書き下ろし/新潮社 1950年6月)◎

- 青の時代(新潮 1950年7月-12月)

- 禁色(群像 1951年1月-1953年8月)

- 第1章-第18章(群像 1951年1月-10月)

- 第19章-第33章(文學界 1952年8月-1953年8月)

- 夏子の冒険(週刊朝日 1951年8月5日-11月25日)◎◇

- につぽん製(朝日新聞 1952年11月1日-1953年1月31日)◎◇

- 恋の都(主婦之友 1953年8月-1954年7月)◎

- 潮騒(書き下ろし/新潮社 1954年6月)◎◇ - 第1回新潮社文学賞受賞。

- 女神(婦人朝日 1954年8月-1955年3月)◇

- 沈める滝(中央公論 1955年1月-4月)◇

- 幸福号出帆(読売新聞 1955年6月18日-11月15日)◎

- 金閣寺(新潮 1956年1月-10月)◎◇ - 第8回読売文学賞小説部門賞受賞。

- 永すぎた春(婦人倶楽部 1956年1月-12月)◎◇

- 美徳のよろめき(群像 1957年4月-6月)◎◇

- 鏡子の家(書き下ろし/新潮社 1959年9月)◇

- 第1章-第2章途中まで(聲 1958年10月)

- 宴のあと(中央公論 1960年1月-10月) - 1964年フォルメントール国際文学賞第2位受賞。

- お嬢さん(若い女性 1960年1月-12月)◎◇

- 獣の戯れ(週刊新潮 1961年6月12日-9月4日)◎

- 美しい星(新潮 1962年1月-11月)◎◇

- 愛の疾走(婦人倶楽部 1962年1月-12月)

- 肉体の学校(マドモアゼル 1963年1月-12月)◎◇

- 午後の曳航(書き下ろし/講談社 1963年9月)◎ - 1967年フォルメントール国際文学賞候補作品。

- 絹と明察(群像 1964年1月-10月) - 第6回毎日芸術賞文学部門賞受賞。

- 音楽(婦人公論 1964年1月-12月)◎

- 春の雪〈豊饒の海・第一巻〉(新潮 1965年9月-1967年1月)◎◇△

- 複雑な彼(女性セブン 1966年1月-7月)◎

- 三島由紀夫レター教室(女性自身 1966年9月26日-1967年5月15日)◇

- 夜会服(マドモアゼル 1966年9月-1967年8月)

- 奔馬〈豊饒の海・第二巻〉(新潮 1967年2月-1968年8月)

- 命売ります(週刊プレイボーイ 1968年5月21日-10月8日)

- 暁の寺〈豊饒の海・第三巻〉(新潮 1968年9月-1970年4月)

- 天人五衰〈豊饒の海・第四巻〉(新潮 1970年7月-1971年1月) 短編小説・戯曲など多数あり

※注:このサイトは、三島由紀夫に関連した書きかけのものです。 内容について加筆・訂正などをしてくださる協力者を求めています 作成者拝